Eis que, ao estudar por um livro da biblioteca, encontro uma pérola: uma folha com algumas linhas rabiscadas, acho que os pedidos de ano novo de alguma garota, com sonhos bem prosaicos. Desde já, obrigado a essa anônima por ter me divertido num momento de estudo: quase tenho uma crise de riso ao ler... copio literalmente, com os erros:

"me casar na igreja com Estenio

Compra um apartamento

Conseguir um emprego

mim formar em Direito

quem minha mãe compre a casa dela

Ganha uma televisão de estenio

pagar minhas contas

e ver pai e mãe se casar

toni e anderson deixar de beber

que pai pague todas as contas dele

que pai pague o conserto da maquina

que estenio só tenha olhos pra mim."

(Anônima do livro de Direito Civil da biblioteca do Ipê)

terça-feira, maio 23, 2006

segunda-feira, maio 22, 2006

Au-Au

Segue abaixo o texto que fiz pra o blog do meu amigo Au-Au, cujo link está aí ao lado. Entrem e metam o pau nos textos dele: são bons demais para serem de verdade. Será então tudo um embuste? deveras que não, as sombras nas paredes não nos enganam mais. Sem mais delongas, entrem lá, em uma palavra: os textos são "ducarai". Agora, o meu, uma pequena homenagem ao espírito Au-Au:

"Serão os deuses loucos brutamontes empertigados em bustos lustrosos? Ou apenas boêmios irremediáveis? Talvez tenham esquecido de tomar seus medicamentos, tenham deixado o gás ligado, as sandálias viradas, a cama desarrumada e a camisinha na farmácia. Enquanto isso, do outro lado do Styx, Cerberus faz um sonoro AU-AU.

Ao cão infernal de 3 cabeças, um AU-AU em homenagem a cada uma delas que sabem farejar um verdadeiro ostentador da honestidade dos espíritos amantes.

Um quarto sujo há dias, com cheiro de sexo e bebida. Um quarto escuro e 24 quadros por segundo. Um mundo nebuloso. O AU-AU ecoa em cada esquina, e em cada esquina loucas linhas.

Palavras alinhadas, prontas pra marchar e formar um texto. Não qualquer texto, não uma bosta formulaica, descrita em bulas. Do espírito da indústria farmacêutica já estamos cheios, a ponto de vomitar toda a podridão oportunista dos meros aproveitadores. Há de ser um texto cheio de espírito AU-AU, dos que fazem amor com a arte, e não apenas fodem com ela. Foder por foder eu deixo com as bonecas infláveis, com as putas, com os políticos e com os deuses.

Com prazer dionisíaco, eu esqueço os medicamentos. Eles obstruem o espírito AU-AU. Somente a cerveja e o cinema podem liberar a mente para tal espírito. Apenas Baco e os 24 quadros por segundo.

O AU-AU é o grito, o gemido, o suspiro do moribundo. É o peido da velha, o mais fedido e original."

"Serão os deuses loucos brutamontes empertigados em bustos lustrosos? Ou apenas boêmios irremediáveis? Talvez tenham esquecido de tomar seus medicamentos, tenham deixado o gás ligado, as sandálias viradas, a cama desarrumada e a camisinha na farmácia. Enquanto isso, do outro lado do Styx, Cerberus faz um sonoro AU-AU.

Ao cão infernal de 3 cabeças, um AU-AU em homenagem a cada uma delas que sabem farejar um verdadeiro ostentador da honestidade dos espíritos amantes.

Um quarto sujo há dias, com cheiro de sexo e bebida. Um quarto escuro e 24 quadros por segundo. Um mundo nebuloso. O AU-AU ecoa em cada esquina, e em cada esquina loucas linhas.

Palavras alinhadas, prontas pra marchar e formar um texto. Não qualquer texto, não uma bosta formulaica, descrita em bulas. Do espírito da indústria farmacêutica já estamos cheios, a ponto de vomitar toda a podridão oportunista dos meros aproveitadores. Há de ser um texto cheio de espírito AU-AU, dos que fazem amor com a arte, e não apenas fodem com ela. Foder por foder eu deixo com as bonecas infláveis, com as putas, com os políticos e com os deuses.

Com prazer dionisíaco, eu esqueço os medicamentos. Eles obstruem o espírito AU-AU. Somente a cerveja e o cinema podem liberar a mente para tal espírito. Apenas Baco e os 24 quadros por segundo.

O AU-AU é o grito, o gemido, o suspiro do moribundo. É o peido da velha, o mais fedido e original."

Três corpos

Certo rapaz era bastante dado aos prazeres do vinho, às orgias, aos colos de mulheres cujos nomes se perderam nos redemoinhos da memória ressacada. Um verdadeiro adorador de Pan, de Baco, entregava-se ao suave vapor do vinho, ao amargo do lúpulo, em ambientes de bares enfumaçados, ao som de guitarras de blues, conduzia suas noites em odisséias alcoólicas, em guetos escuros e ruas iluminadas pelo neon, um Ulisses da madrugada, o dia lhe era temeroso, só lhe bastava a noite, apenas a lua, eterna testemunha das desventuras desse Dionísio.

Essa lua viu, certa noite, tão destemido rapaz cair no chão, numa noite chuvosa, em meio à lama, com a cabeça completamente anuviada dos vapores do vinho e da cerveja. O rapaz não sabia onde estava, nunca havia estado por ali. A chuva castigava a terra cruelmente, o céu parecia chorar como uma mãe chora pelo filho morto, num desespero capaz de cobrir o infinito com apenas um suspiro.

Já bastante bêbado, o rapaz, não reconhecendo o lugar onde estava, deixou-se ficar por ali mesmo, em meio à terra molhada de um lamaçal que lhe era estranho. Seu corpo se acomodou na lama. Estava estirado, deitado de costas, com os braços abertos, se sentindo estranhamente confortável junto aos vermes que imaginava estarem por lá. Imaginava vermes e seres microcosmicamente perversos, e imaginava estar no lugar que lhe pertencia, e que pertencia também a todos os homens.

Quando a chuva passou, adormeceu. Acordou em um quarto enorme, impecavelmente limpo, elegante, que anunciava uma opulência que chegava a oprimi-lo. Mas não foi a elegância do quarto, nem seu tamanho, nem sua riqueza que causaram um verdadeiro furacão em seus sentidos debilitados. Não. Nem foi o fato de ter acordado num quarto de uma mansão suntuosa, nem de parecer ter sido transportado para o passado, tamanho era o luxo dos móveis em sua antiguidade. Tudo isso era insignificante, meros detalhes depois que ele a viu. O furacão tinha nome de mulher: Isabel

Toda sua vida pareceu completamente vazia no momento em que pôs os olhos na criatura mais bela que já tinha visto: seus longos cabelos pretos desciam por suas costas como uma cascata de lisura incomparável. Seus olhos castanhos penetravam no âmago do rapaz. Seus traços pareciam desenhados pelo mais habilidoso artista. Seus lábios eram finos contornos numa face branca que evocava uma sensualidade gritante ao mesmo tempo em que se via uma virgindade visceral.

Saíra da lama para um quarto suntuoso, na presença de uma mulher tão bela quanto uma deusa grega. Não pensava em como isso poderia ter acontecido, apenas se deliciava na presença de Isabel. E só havia ela e seu avô morando na mansão.

E, inevitavelmente, os dois se amaram. Talvez não tenha sido amor, mas um desejo incontrolável dos corpos se encontrarem, num contato frenético. Numa das noites o velho surpreendeu os dois fazendo um sexo animalesco. Foi a última surpresa que teve na vida: os dois, como animais ensandecidos, mataram-no à pancadas, e banharam-se em seu sangue. Os dias e noites que seguiram viram o quarto se transformar num abrigo para um prazer quase infinito, num sexo incontrolável. O corpo do velho ainda estava lá, ensangüentado, mas os dois não conseguiam parar, não fizeram mais nada durante três dias e três noites. Os dois morreram juntos, num gigantesco gozo. O quarto era a última morada daqueles três corpos: na cama, o rapaz e Isabel, com os corpos colados, no chão, o corpo do velho, espancado e irreconhecível, numa poça de sangue coagulado.

Essa lua viu, certa noite, tão destemido rapaz cair no chão, numa noite chuvosa, em meio à lama, com a cabeça completamente anuviada dos vapores do vinho e da cerveja. O rapaz não sabia onde estava, nunca havia estado por ali. A chuva castigava a terra cruelmente, o céu parecia chorar como uma mãe chora pelo filho morto, num desespero capaz de cobrir o infinito com apenas um suspiro.

Já bastante bêbado, o rapaz, não reconhecendo o lugar onde estava, deixou-se ficar por ali mesmo, em meio à terra molhada de um lamaçal que lhe era estranho. Seu corpo se acomodou na lama. Estava estirado, deitado de costas, com os braços abertos, se sentindo estranhamente confortável junto aos vermes que imaginava estarem por lá. Imaginava vermes e seres microcosmicamente perversos, e imaginava estar no lugar que lhe pertencia, e que pertencia também a todos os homens.

Quando a chuva passou, adormeceu. Acordou em um quarto enorme, impecavelmente limpo, elegante, que anunciava uma opulência que chegava a oprimi-lo. Mas não foi a elegância do quarto, nem seu tamanho, nem sua riqueza que causaram um verdadeiro furacão em seus sentidos debilitados. Não. Nem foi o fato de ter acordado num quarto de uma mansão suntuosa, nem de parecer ter sido transportado para o passado, tamanho era o luxo dos móveis em sua antiguidade. Tudo isso era insignificante, meros detalhes depois que ele a viu. O furacão tinha nome de mulher: Isabel

Toda sua vida pareceu completamente vazia no momento em que pôs os olhos na criatura mais bela que já tinha visto: seus longos cabelos pretos desciam por suas costas como uma cascata de lisura incomparável. Seus olhos castanhos penetravam no âmago do rapaz. Seus traços pareciam desenhados pelo mais habilidoso artista. Seus lábios eram finos contornos numa face branca que evocava uma sensualidade gritante ao mesmo tempo em que se via uma virgindade visceral.

Saíra da lama para um quarto suntuoso, na presença de uma mulher tão bela quanto uma deusa grega. Não pensava em como isso poderia ter acontecido, apenas se deliciava na presença de Isabel. E só havia ela e seu avô morando na mansão.

E, inevitavelmente, os dois se amaram. Talvez não tenha sido amor, mas um desejo incontrolável dos corpos se encontrarem, num contato frenético. Numa das noites o velho surpreendeu os dois fazendo um sexo animalesco. Foi a última surpresa que teve na vida: os dois, como animais ensandecidos, mataram-no à pancadas, e banharam-se em seu sangue. Os dias e noites que seguiram viram o quarto se transformar num abrigo para um prazer quase infinito, num sexo incontrolável. O corpo do velho ainda estava lá, ensangüentado, mas os dois não conseguiam parar, não fizeram mais nada durante três dias e três noites. Os dois morreram juntos, num gigantesco gozo. O quarto era a última morada daqueles três corpos: na cama, o rapaz e Isabel, com os corpos colados, no chão, o corpo do velho, espancado e irreconhecível, numa poça de sangue coagulado.

domingo, maio 14, 2006

sexta-feira, maio 12, 2006

Numa cama de hospital

O velho moribundo, decrépito, canceroso e de rugas cinzas já estava naquela cama havia meses, agonizante, sentindo o sabor do plástico dos tubos ao seu redor. Só via um teto branco, que logo havia se tornado familiar, e enfermeiras passando atarefadas, em intocáveis uniformes brancos, e médicos empertigados em suas roupas igualmente brancas. Tudo lhe lembrava do vazio de estar deitado ali, toda aquela brancura lhe causava náuseas, verdadeiro horror a toda aquela insuperável pureza.

Só ouvia o constante bip da máquina ao lado, os gritos de dor e horror que ecoavam quase todas as noites, impedindo-o de dormir tranqüilamente, o gemido de outros moribundos, os passos de sapatos, o murmurinho da conversa das enfermeiras. Sons que lhe causavam repugnância. Tudo ali lhe era insuportável. Tudo lhe era distante, não pertencia àquele lugar. Então, mergulhava em devaneios diurnos, que se transformavam em pesadelos durante a noite.

Devaneios do passado. Sua mente mergulhava numa letargia, seus olhos vitrificavam, encarando o teto, enquanto seus pensamentos viajavam, abrindo o véu do passado. Via-se então há 60 anos atrás, numa orgia monstruosa, numa dança erótica e profana, regada a vinhos baratos, uísque ruim, cerveja quente, e talvez nenhuma camisinha. Essa lembrança era uma das mais freqüentes.

Mas havia outras. Lembrava das manhãs, a hora mais temida do dia, a hora em que nada fazia sentido, a hora em que a vida parecia pequena demais. Ele odiava o despertar. Sempre a cabeça pesada da bebida da noite passada. E acordava para mais um dia de cerveja, roupas sujas, conversas com outros poetas e escritores, digressões sobre bebida, mulher, cavalos e às vezes poesia. As tardes eram todas iguais, a hora de sentar e escrever algo, em seu apartamento solitário. Às vezes uma visita. E a noite, dessa graciosa e bela companheira ele lembrava bem, cada uma era diferente, cada orgia, cada bebedeira, cada bar, cada briga, tudo que se referia à noite lhe vinha com detalhes, e os lembrava com prazer.

Era acordado de seus devaneios pela enfermeira gorda, na hora do banho e da comida. Essas eram as horas mais lentas, mais melancólicas, onde ele se dava conta do presente, onde este o atingia como um elefante. Não falava com ninguém, não respondia a ninguém, e ninguém o visitava.

Nessas horas de consciência, seu ímpeto era de correr e se jogar pela janela. Mas não havia forças. Então se punha a imaginar que tipo de vida teria levado cada um de seus vizinhos de cama, que amores poderiam ter tido, que dissabores, que amarguras? E o velho mais uma vez entrava numa viagem mental. Dessa vez visitando vidas que não tinha vivido.

E passava os dias naquela cama, completamente alheio ao mundo, o mundo completamente alheio a ele. Seu médico lhe era indiferente, e a enfermeira gorda não lhe excitava, aliás, já não se excitava há tempos...

Eis que numa noite especialmente fria, uma garrafa de uísque e uma carteira de cigarro apareceram ao lado de sua cama. O velho ganhou novas forças. Passou a noite bebendo e fumando. No fim passou mal, como nunca havia passado. Os médicos correram pra lhe socorrer, mas já era tarde, a vida do velho se esvaía. Então, ele se agarrou ao médico num impulso de forças finais, tossiu e vomitou toda a bebida em sua cara, e disse suas primeiras palavras em meses, e as últimas de sua vida: “te fode”.

Só ouvia o constante bip da máquina ao lado, os gritos de dor e horror que ecoavam quase todas as noites, impedindo-o de dormir tranqüilamente, o gemido de outros moribundos, os passos de sapatos, o murmurinho da conversa das enfermeiras. Sons que lhe causavam repugnância. Tudo ali lhe era insuportável. Tudo lhe era distante, não pertencia àquele lugar. Então, mergulhava em devaneios diurnos, que se transformavam em pesadelos durante a noite.

Devaneios do passado. Sua mente mergulhava numa letargia, seus olhos vitrificavam, encarando o teto, enquanto seus pensamentos viajavam, abrindo o véu do passado. Via-se então há 60 anos atrás, numa orgia monstruosa, numa dança erótica e profana, regada a vinhos baratos, uísque ruim, cerveja quente, e talvez nenhuma camisinha. Essa lembrança era uma das mais freqüentes.

Mas havia outras. Lembrava das manhãs, a hora mais temida do dia, a hora em que nada fazia sentido, a hora em que a vida parecia pequena demais. Ele odiava o despertar. Sempre a cabeça pesada da bebida da noite passada. E acordava para mais um dia de cerveja, roupas sujas, conversas com outros poetas e escritores, digressões sobre bebida, mulher, cavalos e às vezes poesia. As tardes eram todas iguais, a hora de sentar e escrever algo, em seu apartamento solitário. Às vezes uma visita. E a noite, dessa graciosa e bela companheira ele lembrava bem, cada uma era diferente, cada orgia, cada bebedeira, cada bar, cada briga, tudo que se referia à noite lhe vinha com detalhes, e os lembrava com prazer.

Era acordado de seus devaneios pela enfermeira gorda, na hora do banho e da comida. Essas eram as horas mais lentas, mais melancólicas, onde ele se dava conta do presente, onde este o atingia como um elefante. Não falava com ninguém, não respondia a ninguém, e ninguém o visitava.

Nessas horas de consciência, seu ímpeto era de correr e se jogar pela janela. Mas não havia forças. Então se punha a imaginar que tipo de vida teria levado cada um de seus vizinhos de cama, que amores poderiam ter tido, que dissabores, que amarguras? E o velho mais uma vez entrava numa viagem mental. Dessa vez visitando vidas que não tinha vivido.

E passava os dias naquela cama, completamente alheio ao mundo, o mundo completamente alheio a ele. Seu médico lhe era indiferente, e a enfermeira gorda não lhe excitava, aliás, já não se excitava há tempos...

Eis que numa noite especialmente fria, uma garrafa de uísque e uma carteira de cigarro apareceram ao lado de sua cama. O velho ganhou novas forças. Passou a noite bebendo e fumando. No fim passou mal, como nunca havia passado. Os médicos correram pra lhe socorrer, mas já era tarde, a vida do velho se esvaía. Então, ele se agarrou ao médico num impulso de forças finais, tossiu e vomitou toda a bebida em sua cara, e disse suas primeiras palavras em meses, e as últimas de sua vida: “te fode”.

quinta-feira, maio 11, 2006

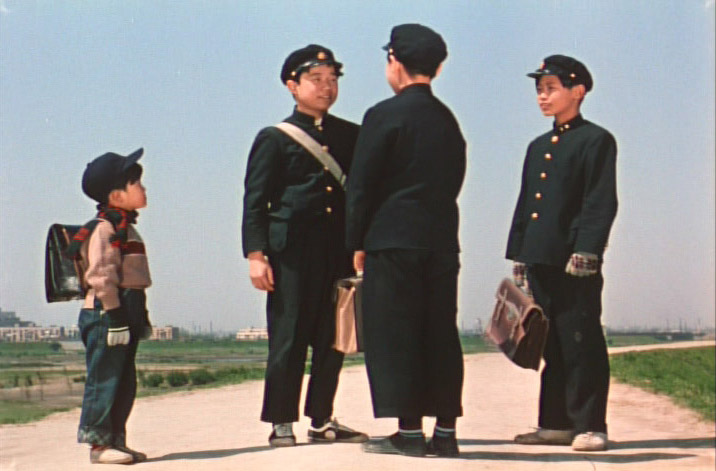

Primavera, Verão, Outono, Inverno...E Primavera

Primavera, Verão, Outono, Inverno...E Primavera (Bom Yeoreum Gaeul Gyeoul geurigo Bom, Dirigido por Kim Ki-duk, 2003)

Uma casa flutuante no meio de um lago (ambiente), um monge velho (sabedoria) e um criança (ignorância). Este é o cenário do filme, que se inicia com a abertura de portões, simbolizando o início da jornada do homem.

O própio título do filme nos remete à idéia de ciclo: o ciclo da natureza em paralelo ao ciclo da vida de um homem. Cada estação traz uma fase da vida do personagem, que persiste em erros, mas erros tais que advém da própria natureza humana, em contrapartida a retidão moral e espiritual que o monge tenta impor a seu jovem pupilo. E apesar das forças exteriores, das lições do experiente monge, a natureza insiste em seguir seu curso: o jovem é atraído por uma moça doente que estava lá para se curar. E aqui não se fala em amor, mas em desejo carnal, e do desejo nasce a luxúria, e desta a posse, causa de sofrimentos segundo o budismo.

Percebe-se no filme uma simbologia da evolução moral do homem, do desapego das coisas que prega o budismo, o ser buscando completa integração, seja com ele mesmo, seja com o ambiente ao seu redor.

quarta-feira, maio 10, 2006

Uma vida iluminada

Uma Vida Iluminada (Liev Shreiber)****

Dirigido por Liev Shreiber, Uma vida Iluminada é um filme divertido, um road movie com uma bela fotografia de cores marcantes e fortes, e uma história de choque cultural hilariante. Pena que no terceiro ato o filme abandone o caráter cômico e apele para o melodrama, o que o enfraquece um pouco. Mas ainda assim é uma experiência válida. É bem dirigido, com uma câmera bastante segura e enquadramentos bem feitos.

Duas vezes Ozu

Também fomos felizes (Bakushu, 1952)

Bom Dia (Ohayo, 1959)

Uma coisa que me impressiona (entre outras coisas) nos únicos dois filmes de Yasujiro Ozu que vi até agora (Bom dia e Também fomos felizes) é sua disciplina estética, sua rigorosidade formal, uma rigidez que ecoa a própria sociedade japonesa: vários planos fixos, pouquíssimos travellings, câmera quase sempre na altura média, enquandramentos bem planejados. Os dois filmes são bastante prazerosos de se ver, principalmente Bom Dia, que mostra a família da classe média japonesa de maneira lúdica. Preciso ver mais filmes desse mestre urgente.

terça-feira, maio 09, 2006

Lápide para um coveiro

Era um coveiro de um cemitério qualquer, passava a maior parte do tempo lá, vivendo entre os mortos. Rosto pálido, corpo esquelético, era ser essencialmente noturno, há anos não sentia o calor do contato humano, apenas a doce quentura do uísque barato descendo garganta abaixo, todas as noites, entre as eternas moradas de ossadas e sonhos que há muito se foram.

Não reclamava da vida, muito menos da morte. Durante o dia, passava a maior parte do tempo no cemitério, fazendo seu trabalho, e durante a noite, bebendo junto aos mortos, sua melhor companhia. Na verdade, ele adorava os mortos, adorava seu trabalho, cada monte de terra que jogava em cima de um caixão lhe trazia verdadeiro orgasmo, sentia-se completamente vivo desempenhando sua funesta função.

Apesar da companhia dos mortos e do uísque barato, ainda sentia falta do sexo. Porém, não se excitava com nenhuma mulher, e muito menos com nenhum homem. Tentara prostitutas, mas essas lhe causaram imensa aversão. E assim, ele foi ficando cada vez mais amargo e sinistro.

E numa noite de lua cheia, bebia seu uísque no cemitério, ainda havia um corpo a ser enterrado na vala comum, num lençol barato. Era o corpo de uma puta que morrera sem dinheiro para comprar o caixão. E o coveiro se embriagava e se preparava para o último trabalho daquele dia.

Ao pegar o corpo, sentiu as formas curvilíneas da mulher. Era uma noite particularmente bela, bastante propícia para um romance, pensou o solitáro homem, se excitando com todo aquele ambiente, principalmente com o corpo que carregava.

Depôs o corpo sobre uma lápide, e o desnudou. Beijou-o, e sentiu sua pele fria, ainda suave, ainda com um leve cheiro perfumado. Beijou cada parte do corpo morto, deslizou suas mãos por suas pernas, barriga, seios e bunda, demourou-se chupando o dedão do pé e a orelha. Enfim a possuiu, sob uma lua cheia, sob imensas árvores de troncos nodosos, sobre uma lápide gelada de um ladrão morto, num arroubo de prazer que jamais havia sentido.

Ele estava extasiado e adormeceu. A mulher se levantou, vestiu-se calmamente, observando o coveiro adomercido, com um leve sorriso nos lábios, e por fim caminhou para fora do cemitério, sumindo para nunca mais voltar. Na manhã seguinte, ele acordou ainda na lápide, sentindo a pior ressaca de sua vida.

segunda-feira, maio 08, 2006

I need you so much closer

Barraco

O barraco não sente o barro do tijolo, apenas o barro que faz a taipa. Um tijolo é abandonado na calçada da desesperança, quebra-se o barro, volta-se à terra, nasce o tronco, da madeira a mesa, cheia de agonias sufocantes, o pão mofado, podre, a sala escura na noite do inverno e o odor acre do rio moribundo, atolado nos dejetos e desejos naufragados. De volta à sala, cortina entre cozinha e quarto, o pó da taipa e da palha, a náusea do pó, ao pó finalmente voltar.

Um cômodo, feito dois, cinco a viver, corpos magros, a cidade os consome, prédios que arranham o céu, mas cortam profundamente o que está abaixo. Colossos modernos subjugam o ser de taipa, sempre a beber da podridão de um leito intragável até às vistas, enquanto aqueles se banham em mares azuis, vêem os biquínis, iates, a glória venenosa de uma manhã igual a anterior.

O rio sujo, a amoralidade cheirando a esgoto e doença, balas que voam, sem saber o porquê, encontram um corpo para se alojar, o sopro se esvai, o corpo não agüenta, um corpo negro, o sangue vermelho jorra na taipa, marcando a parede do barraco de um cômodo. Entre quatro paredes de taipa cinco habitavam, o sangue que escorre anuncia a matemática sombria, a subtração. A sala escura e fria, tudo igual, como tudo deve ser. O rio podre, podre como deve ser, não se compadece, morre, mata, e lava o sangue.

O choro da família decepada não tem a mesma força do rio, não lava o sangue, não lava a taipa suja. O solo acolhe o corpo deformado, a bala já está tranqüila, a terra recebe seu divino presente, carne e ossos de 16 anos, esperança de vermes. O barraco, como tantos outros iguais a ele, derrotado pelos colossos, continua o mesmo, sujo, empoeirado, frio, a banhar-se em águas pesadas, melancólicas, não se altera ante a presença da senhora de preto e cajado na mão, o alívio do desespero modorrento dos que trafegam pelo rio, dos que se abrigam sob seu teto de palha.

O algoz tranqüilo desce a rua, para longe daquele barraco, em direção a outro, impassível como aquele. O barraco ensangüentado aumenta de tamanho, a sala escura aumenta, sem se iluminar, sem confortar os quatro corpos que abriga, quatro desesperanças que afundam, mas nunca alcançam o fundo, sempre a serem pisadas pelos arranha-céus.

A morte não abala o barraco, mas o sangue quente e jovem o batiza, o sangue que é lavado pelas águas podres do rio, seu eterno companheiro sob um céu límpido, arrasta consigo algo intangível, escondido aos olhares curiosos. Antes, um garoto procurava o barraco para abrigar-se da chuva, que entrava pela palha por goteiras, mas era o suficiente para o corpo magro, corpo que jaz inerte, sem vida, toda a esperança abandonada. Agora, o barraco não o terá sob suas paredes de taipa, nem sua janela, sua única janela, o mostrará a esperança do pôr do sol, o anúncio que o dia fica para trás e um novo chegará em breve, que poderá ser diferente.

E mais uma manhã se descortina. Os vermes já fazem seu mórbido labor, a terra recebe a morte, a transforma em vida, dá vida ao tronco, traz a madeira, ergue mais um barraco, entre milhares, que se multiplicam, ao leito morto do rio. O barraco batizado pelo sangue culpado não é o único. Outros se juntam a ele na eterna dança entre a vida e a morte, e assistem a divina comédia humana de camarote, no morro das aflições contínuas.

Mal serve de abrigo, mas abriga, precariamente, os corpos obrigados a viver sob um céu arranhado, sobre um solo imundo, na decadência da mínima razão, ao arredio da dignidade.

E o barraco continua, sempre lá, junto às angústias de seus habitantes, do rio sufocante, dos que ainda vivem, dos que sobrevivem, dos que morrem, dos que são mortos. O barraco se transforma com o sangue que escorreu de sua parede, mas continua o mesmo a abrigar corpos que mal cabem em seu interior, a abrigar a miséria de vidas que não chegam em lugar algum, sufocadas pela própria existência no barraco, pela própria existência do barraco, causa e conseqüência dos desejos frustrados, dos sonhos malogrados.

Transforma-se então em símbolo a ser odiado e amado. E, na eterna dança, o barraco se equilibra, e seus quatro habitantes levantam-se para mais um dia de expectativas frustradas, à cata do lixo que é seu luxo, sem luto, mas com pesar, enquanto o barraco continuará lá, sem desejos ou esperanças, um expectador passivo da demência ao seu redor.

Assinar:

Postagens (Atom)